小児内分泌・代謝疾患

小児内分泌・代謝疾患

内分泌・代謝ってなあに?

私達の体の中で、正常な機能を保つのに必要な体の機構を内分泌・代謝といいます。そして、内分泌代謝作用を示す物質をホルモンと呼びます。

ホルモンは全身の様々な臓器で作られており、体の機能を調整する働きがあるだけでなく、発達発育にも関わることが分かっています。

ホルモンをつくって分泌する働きをする腺や器官の集まりを内分泌系、内分泌が関わる病気を内分泌疾患といいます。

小児の内分泌疾患

内分泌疾患は、大きく分けるとホルモン分泌が多すぎる「機能亢進」と、ホルモン分泌が少なすぎる「機能低下」があります。

ホルモン分泌を行う器官の分泌腺に異常がある場合や、ホルモンを分泌するように指令を出す視床下部-下垂体系からの刺激が多すぎたり少なすぎたりする場合に内分泌系の異常が見られます。

内分泌疾患は、風邪とは違い、病気になったからと言ってすぐにわかるものではありません。

お子さんの日頃の様子や発達発育状況を注意深く見ることが大切になってきます。

お子さんの内分泌疾患

- 低身長

- 肥満症

- 思春期早発症

- 糖尿病

- 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)

- 甲状腺機能低下症

- 慢性甲状腺炎(橋本病)

- など

内分泌疾患の症状

以下のような症状でお悩みでしたら一度ご相談ください

- 低身長(身長が低い)

- 高身長(身長が高すぎる)

- 急激な体重減少

- 急激な体重増加

- 多飲、多尿(夜尿)

- 肥満、メタボリックシンドローム

- 学校検尿で尿糖陽性、糖尿病

- 思春期早発(乳腺腫大、陰毛、性器出血)

- 思春期遅発(生理が出現しない)

- 甲状腺が腫れている

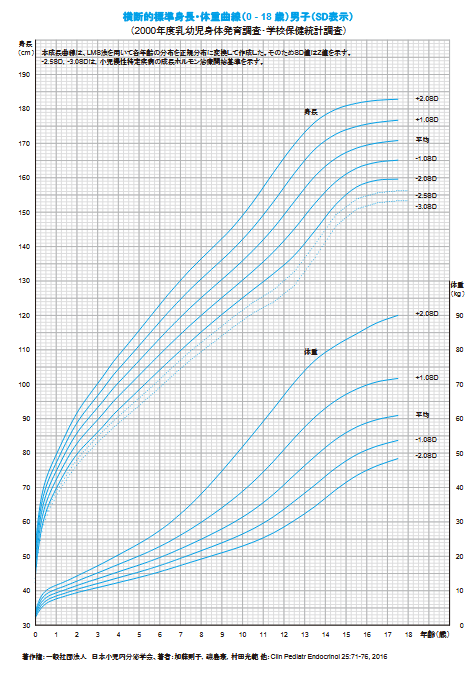

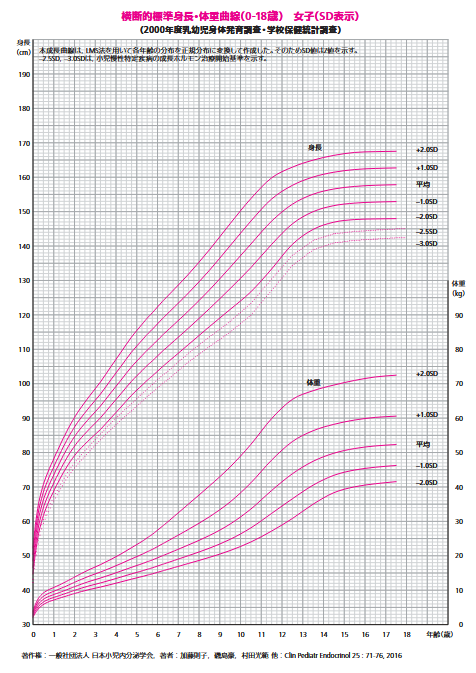

成長曲線・肥満度曲線

成長曲線とは

成長曲線とは男女別にたくさんのお子さんの身長や体重の記録を集めて、年齢別に身長や体重の平均値や標準偏差を曲線で示した表のことです。同じ年齢のたくさんのお子さんの身長を測ると、その計測値は、平均値を中心に正規分布になることが知られています。

平均値からのばらつきの大きさ、つまり分布の幅をSD(標準偏差)という数値であらわします。

一人ひとりのお子さんの身長が、同じ年齢のお子さんと比べてどれくらい高いか、低いかを平均値からのばらつきの大きさ、つまり分布の幅をSD(標準偏差)という数値であらわします。

SDスコアが−2SDより低い身長の人は全体の2.3%(100人のうち約2.3人)にあたり、低身長と呼んでいます。反対に+2SDより高い身長の人を高身長と呼んでいます。

お子さんの身長の伸びが基準範囲(-2SDから+2SD)を大きく外れていなければ、通常はあまり問題ありません。また、身長が伸びすぎる場合にも思春期早発症などの病気がかくれていることがありますので、注意が必要です。

小児の主な内分泌疾患

低身長

お子さんにはそれぞれの個性があり、身長や発育も違います。発育のパターンもゆっくり伸びるお子さんもいますが、一方では早く身長が伸びてしまって、その後はあまり伸びずにいるお子さんもいます。お子さんの身長が低い原因の多くは、両親も背が低いなどの遺伝や体質によるものです。しかし、なかには成長ホルモンなどの身長を伸ばすホルモンが出ていない場合や、染色体や骨の病気によって身長が伸びない場合もあります。また、小さく生まれて、その後の身長があまり伸びない場合もあります。これらの病気はそれほど多くありませんが、中には治療可能なものがあり、その場合は早めに治療をうけることで身長が伸びる可能性があります。

思春期早発症

思春期とは、こどもが成長して大人になっていく過程で、心身ともに変化する時期のことです。男の子は男性らしく、女の子は女性らしく体が変化し、著しい身長の伸びを認めます。

通常、女の子は10歳頃、男の子は12歳頃より思春期の変化が出てきます。思春期早発症の方では、それらが2~3年以上早く出現してきます。思春期が早く来ることで問題となりえることは、幼い年齢で乳房が発育する、毛が生える、月経が発来するなどの症状が出現するためにお子さんや周囲が戸惑うという心理社会的問題や、低年齢で急速に体が完成してしまうために一時的に身長が伸びた後、小柄のままで身長が止まってしまうことです。

肥満

お子さんの肥満は肥満度で評価します。

肥満度は標準体重に対して実測体重が何%上回っているかを示すもので下記の式で計算されます。

肥満度=(実測体重-標準体重)/ 標準体重×100(%)

標準体重は性別、年齢別、身長別に設定されており、

学童では肥満度20%以上を軽度肥満、30%以上を中等度肥満、50%以上を高度肥満といいます。

お子さんの肥満は食事・おやつ・ジュースなどの過剰摂取、食事内容のバランスの悪さ、運動不足などによって起こる単純性肥満(原発性肥満)と病気がかくれていて肥満を呈してくる症候性肥満(2次性肥満)があります。

肥満は「メタボリックシンドローム」と呼ばれる2型糖尿病、脂質異常症、高血圧などの原因となり、これらは動脈硬化を促進し将来的に心筋梗塞や脳卒中を起こすリスクを高めます。また脂肪肝や睡眠時無呼吸をおこすこともあります。肥満がある場合はこのような合併症がないかの検査が必要となります。子どもの肥満は大人の肥満のもとです。年長児の肥満ほど大人の肥満に移行しやすく、特に思春期になると、身長が伸びて体格が形成され、肥満を引き起こす生活習慣が定着してしまうためやせにくくなります。